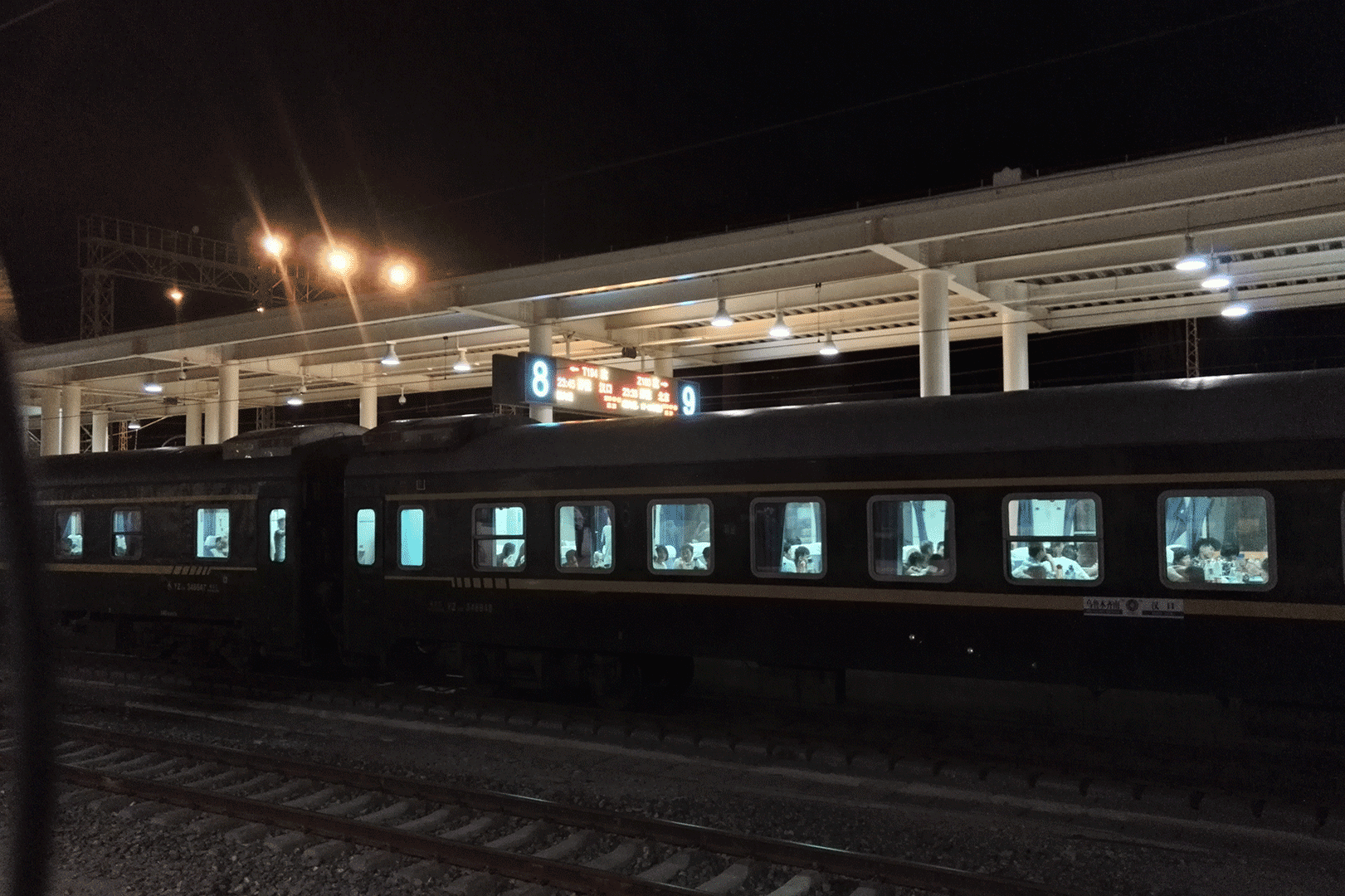

我已经很难想起上次这样坐卧铺去一个地方是什么时候了。觉得已有很远的光景,那时候也一定是去很远的地方吧。

看书倦了,便翻上铺去睡了。若是迷迷糊糊躺着不愿起来,那么听到的是比看见的还多的。

自然是有小孩子间断的哭声,躺着时变得尤为刺耳。没带耳机又想欣赏音乐或是看点剧集打发时间的,也只好外放出来。 有互不相识或者同路的旅人话着家长里短和往来去向,都是些再普通不过却又似乎永远聊不腻的事情,倒是极少有纵论家国大事的——大概中国人大抵含蓄而不愿春秋国事,又或者相对冷漠而对大事不甚关心,也可能生活的压力使得那样的闲谈显得分外的苍白无趣。一些时候,这样的你几句我几句便以一个人的下车而告终了。 有时一位旅客醒来发觉伴侣不在近旁,也会扯喊两句,有人应了便休了。自然还有列车员经典的叫卖声:“啤酒饮料矿泉水,花生瓜子八宝粥。”

除却话语的声音,还有其它听来熟悉的声响。 哗哗的水声——可能刚刚泡上一杯小茶。如果接着有吁溜溜的声音,便可知道是火车上犹受欢迎的泡面声了,越是响得清脆急促,越可断定这食客一定觉得非常香了。 还有吃水果的声音,苹果梨子之类就很有咔嚓样的响声,吃着香蕉就很难发觉了。 也有拉易拉罐环的一嘣,或是牛奶将喝完的盒内空气振动的吱吱。 还有嗑瓜子的节奏,从这声音中可以容易得判断出嗑瓜子是否熟练高效——心里最挂念的却是这瓜子是不是快嗑完了? 路人或是列车员来回走动的脚步声也各不相同,因鞋底和心情而异。有时候晃荡着的还有钥匙环上的钥匙撞击彼此的金属脆鸣。

卧铺车厢不可不察的一种声响就是周遭的鼾声了。 这得看运气了——往往车厢那么大,总不至于闷声不响。这又分沉闷的和尖锐的,断续的和连续的,杂乱的和有韵律的,远处的和近邻的,独鸣的和群奏的了。 人睡着了便听不见自己的鼾声了,听见鼾声的又大抵睡不着了——这样说来逻辑是自洽的。 这个时候自己就需要做出选择了。我忽然看见方才哭闹的小孩熟睡得安详,他一定没有做梦,只是深深睡着,越发羡慕起来。老子曾大概说,婴儿的智慧多大啊,合于道,至纯至朴。 但我们还是不要对追不上的既逝流年有过多歆羡——我们不如对未来的经历多一些乐观向往,这样起码可以让现实所需承受的生命之重显得轻缓一些。

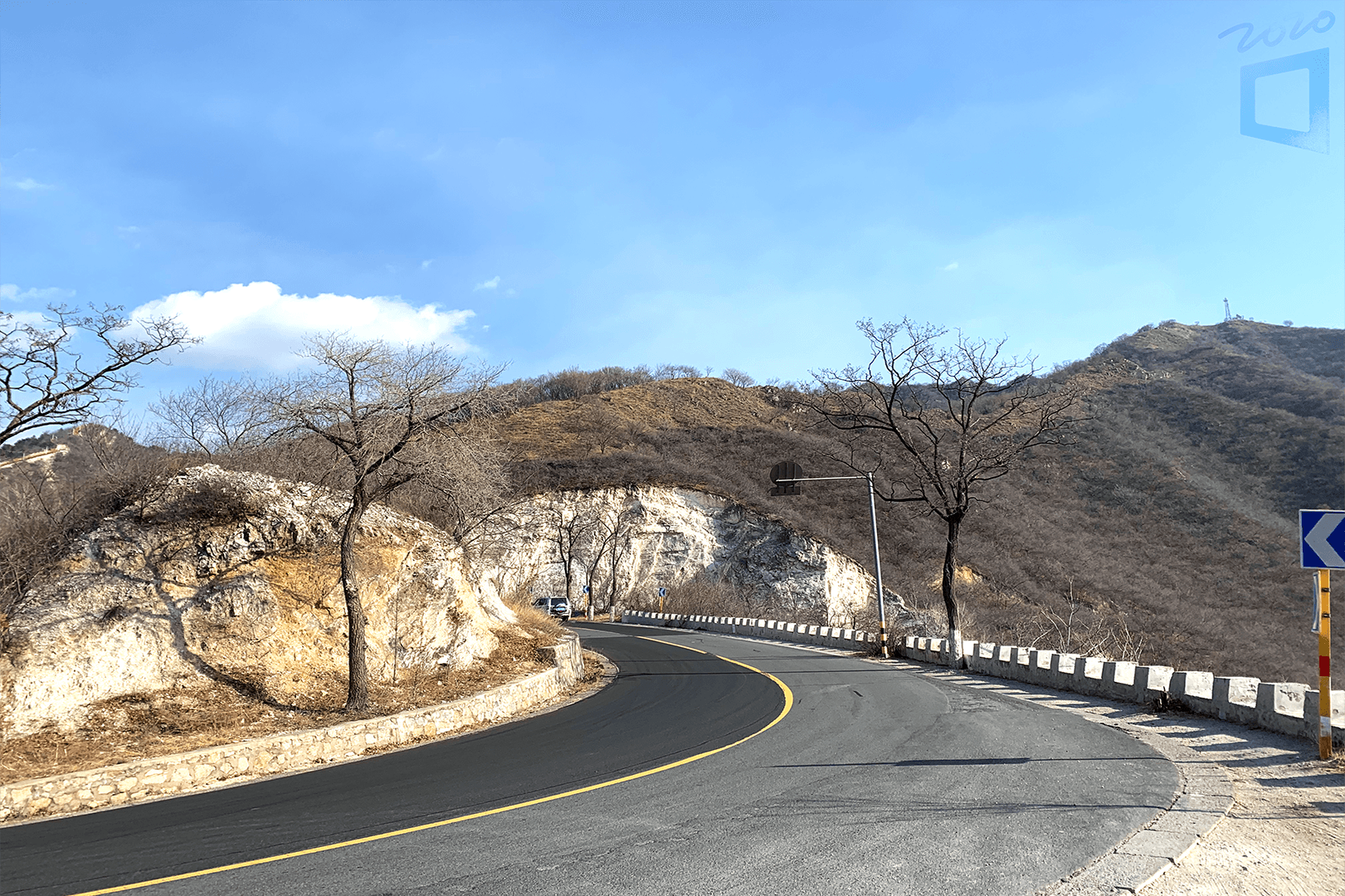

还有一种我开始听不见的声音。 我想起来长大之后第一次和朋友远行云南的光景。他们都是高三毕业的,我却刚结束高二暑假的化学、数学的夏令营。我当然觉得自己稚嫩了,一切都由他们操办,自己跟着就是。 坐没坐过的卧铺,喜欢看着窗外,一路穿越山川丘陵,有时有河流相伴于铁路之侧。晚间就竭力看着远处的灯光。也有友人和我说曾看见窗外的流星,而我终究没有这样的幸运。 那时候十八岁,觉得一切都是充满希望的,自己永远不会疲倦。有有趣的友人相伴,总有说不完的话与不会断的欢喜心思。 尔后又一年多,我开始慢慢独自夜间在卧铺车厢呆望窗外的时候,对那沉沉的夜色有了倦怠,注意力便无法集中在视觉上了。 我开始分明地听出列车向前的声音——轮子滚滚的声音,空调呼呼的声音,发动机隆隆的声音,呜呜鸣笛的声音,车厢连接处门开开合合的声音——越听越是清楚可辨。 我仍旧记得当时那种诧异的感觉——缘何之前从未发觉这环绕周遭已经这么久的事情?我这时更发觉自己的迟钝与愚昧了。

我又能怎么样呢?

只好又昏昏沉沉睡去。快到站了,被列车员叫醒,睡眼惺忪地打点一下行装,开始既定又充满未知的旅程。